たいけんひろば

子どもの森あさかわ保育園では「たいけんひろば」を幼児クラスを中心に行っています。

「たいけんひろば」は主に、自然や科学の実体験を通して、なぜ?という疑問、面白いという好奇心や興味、そうなのかという理解、どうしたらという手段などを引き出すきっかけになる場を

用意しています。

動画や画像ではなく実体験、バーチャルではなくリアル。道端のほんの小さな花や虫でも、目の前で見たり触れたりすることで記憶の中に、心の中に刻まれていく事でしょう。

それは知識として知るだけではなく、この幼児期だからこそ大切なことです。

11月5日 ひまわり組(5歳児)

ひまわり組 11月5日 今日はこの秋一番の冷え込み 涼しいを通り越して寒い朝

今回のテーマは「石」 日々の暮らしの中ではあまり見られなくなった石に目を向けよう

子どもの森幼稚園(町田)の駐車場で見つけた石いわゆる砕石砂利なのでコンクリートの

かけらなど人工物が多いがよく見るときれいな模様の石がある

浅川の河原へ行く 保育園の前の歩道 よく見ると小さな石でできている

これは大きな石でできている

土手を上るスロープ さっきとは違うけどこれも小さな石

ずいぶん草が伸びてるね ここにも石だ

スロープを下りた小道にも石 道を作るときにまかれた砂利だ

シジミチョウが何匹もいたヤマトシジミらしい

草を分けて河原へ

河原はもちろん石がいっぱい

お約束…石を投げない 大きな石を持ち上げない… さあいろんな石を見てみよう

色、模様、形、手触りがそれぞれ違う この石は川の流れでここまで来た

さかのぼると八王子市役所付近で何本かの支流が合流して「浅川」になる

その中の南浅川を辿ると源流は高尾山です

どんな石があるか お気に入りを見つけよう

真っ白い石 しま模様の石 ざらざらした石 不思議な模様 面白い形

まっすぐな白い線 しま模様 口が開いてるみたい

何か見つかるとみんな見せに来てくれる 並べてみました

こういうところで遊ぶとバランス感覚も育ちます

お気に入りを一つ二つ持ち帰り

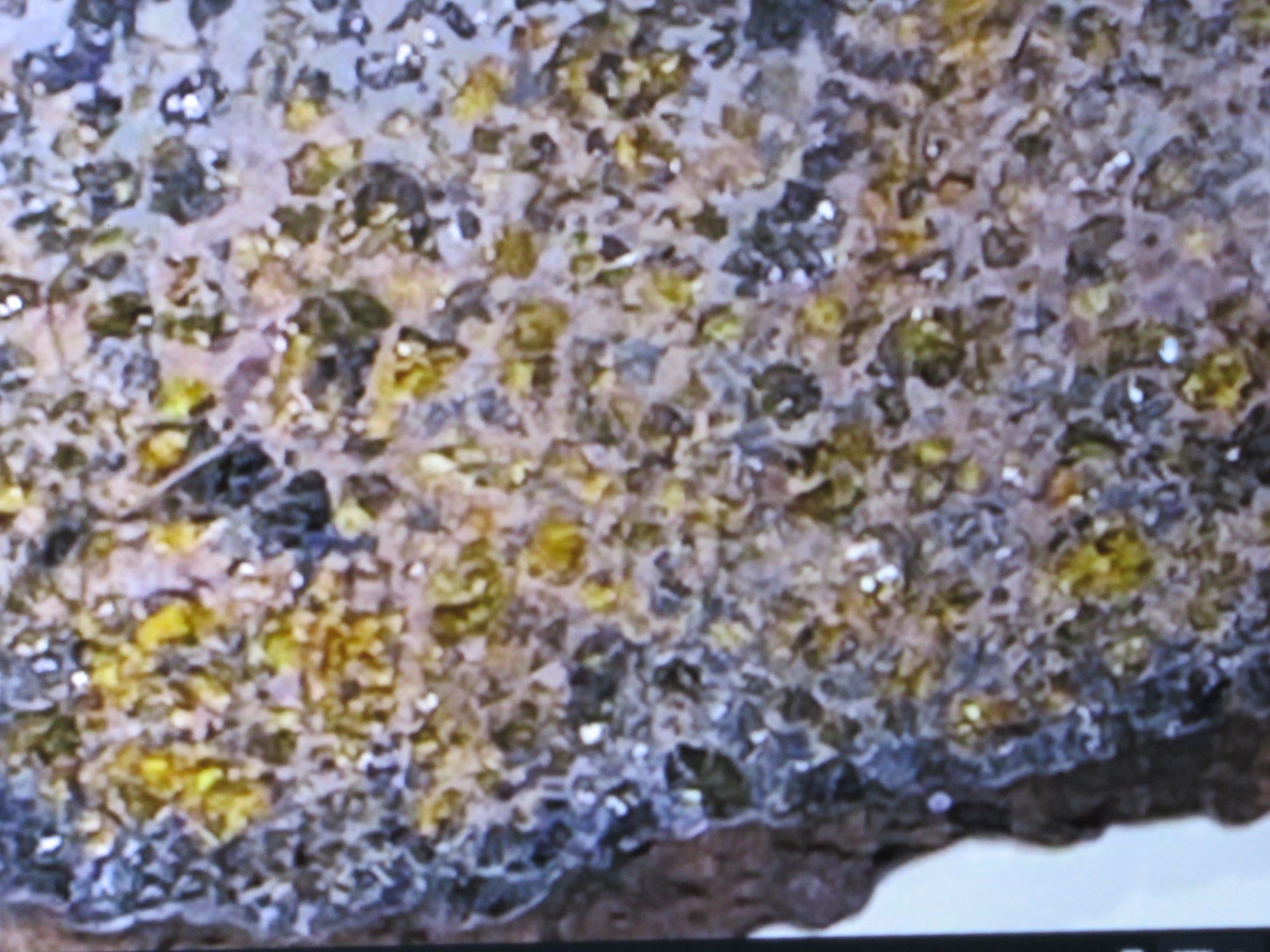

虫メガネで見てみると… しま模様が見えたり

いろんな色の粒や光る粒が混ざっていたり…

お城の石垣は大きな石をこんなたくさんきれいに積んである

割った石をマイクロスコープで見る

下呂石と呼ばれる石で作った矢じり

黒曜石 黄鉄鉱 雲母

石はどのようにできるか

「火成岩」…火山の噴火で出たマグマ または地中のマグマが固まったもの

「堆積岩」…水の底にたまった砂や泥が長い年月で押し固められたもの

「変成岩」…火成岩や堆積岩がマグマの熱や地中に働く圧力で変化したもの(…中学1年の理科)

さらにいろいろな状況で様々な石ができる こういう難しいことは知らなくても石って面白い

今回の「たいけん」は… 「石」を見よう

・身の回りで使われる石

・浅川の石

10月15日 すみれ組(4歳児)

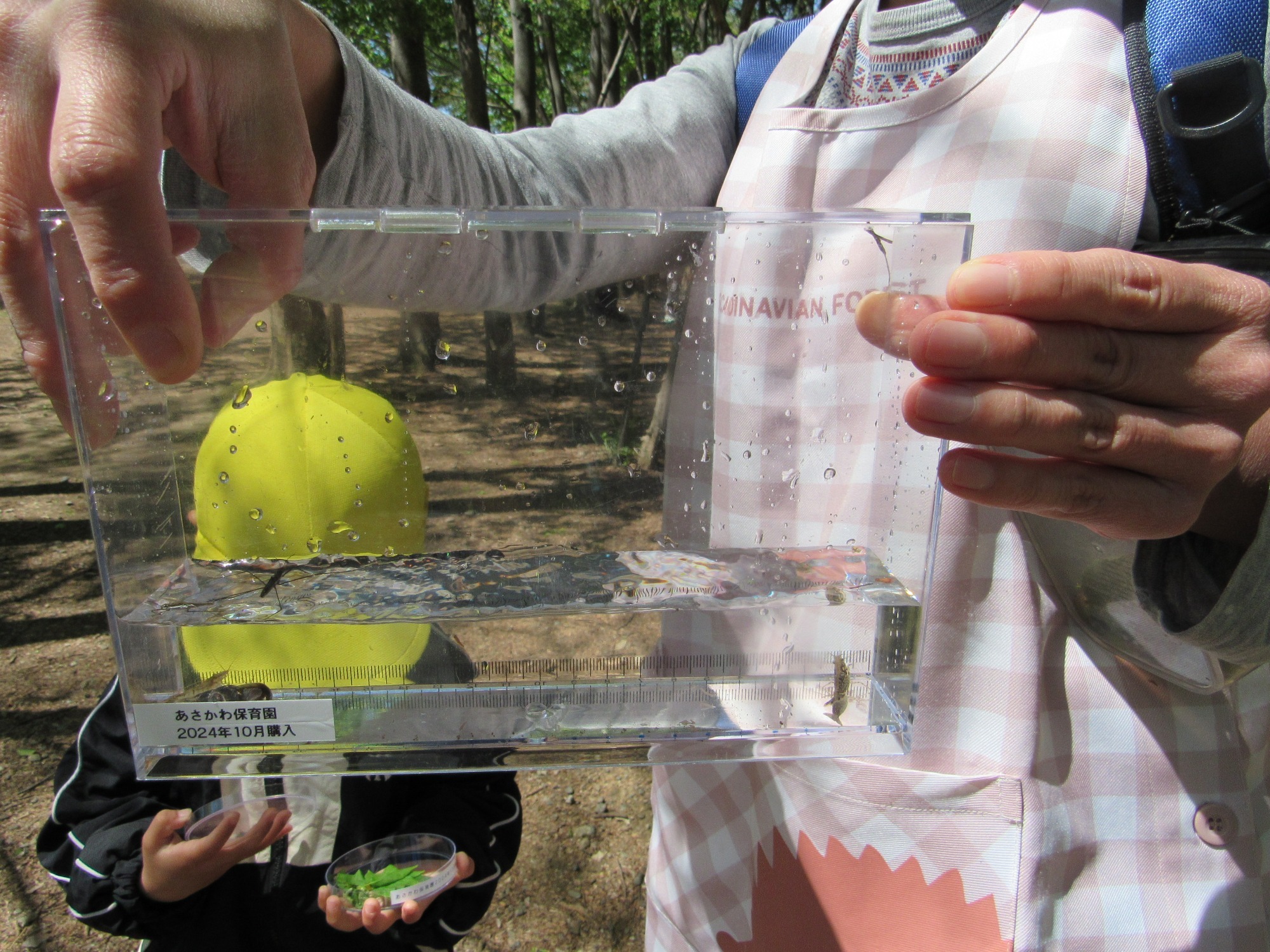

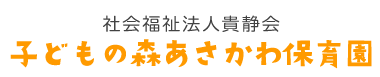

すみれ組 10月15日 猛暑続きが一転、涼しくなった

今日は浅川の生き物観察

とはいってもみんなが水に入るのは難しいので私・田中がいくつかの方法で採集

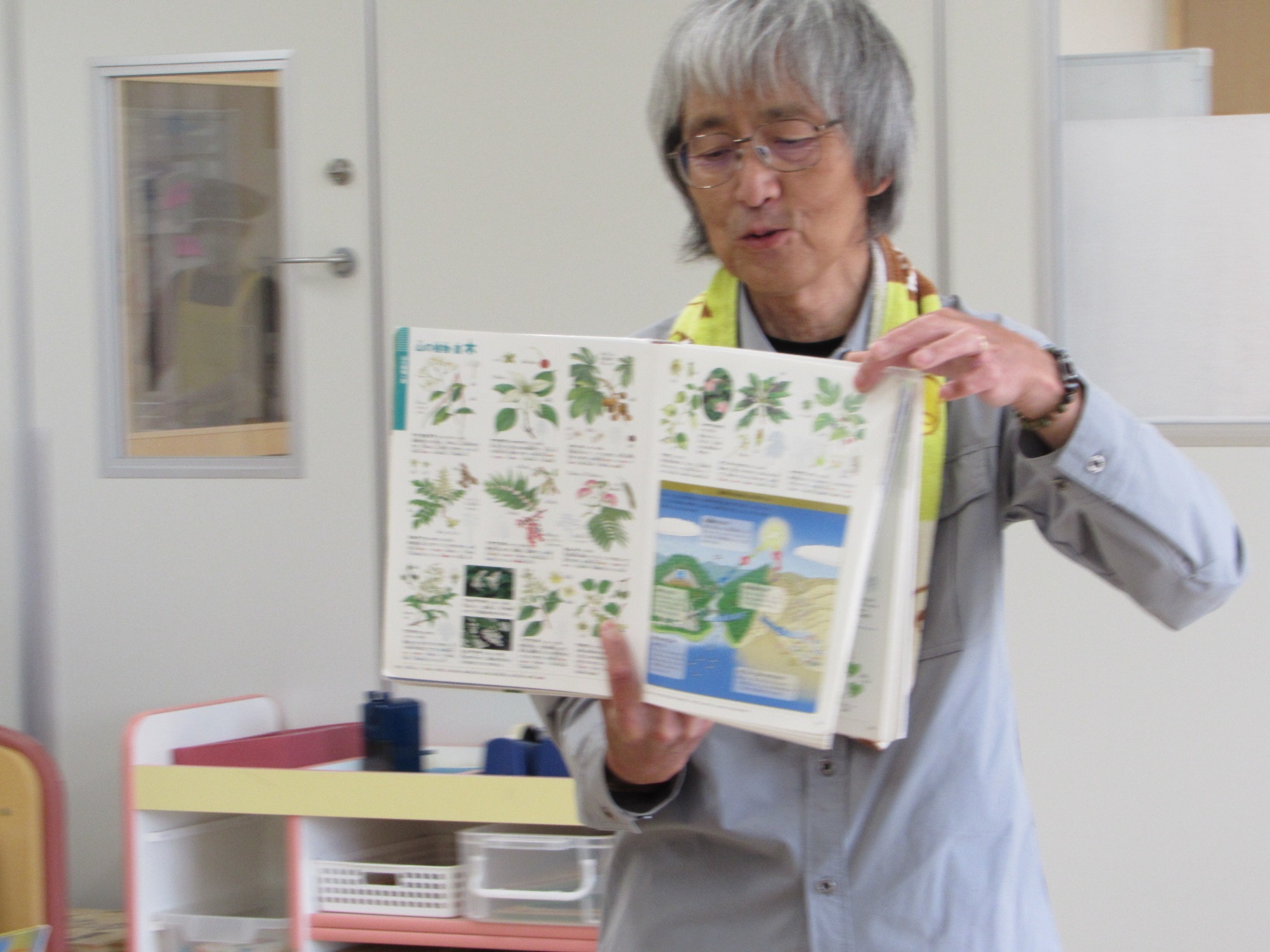

水の生き物図鑑を見ながらお話

外でのたいけんひろば久し振りで楽しみ 橋を渡って向こう岸へ ダイサギが悠々と飛んで行く

サギも水辺の生き物と言えます

保育園前の看板 ほんとにいるのかな 階段はつないだ手を放してゆっくりとね

さあここからは 生き物探し本番

まず網について 生き物捕獲の定番アイテムなのだが、

その前にペットボトルを使った「わな」を仕掛ける 餌を入れて

この辺かなあ…

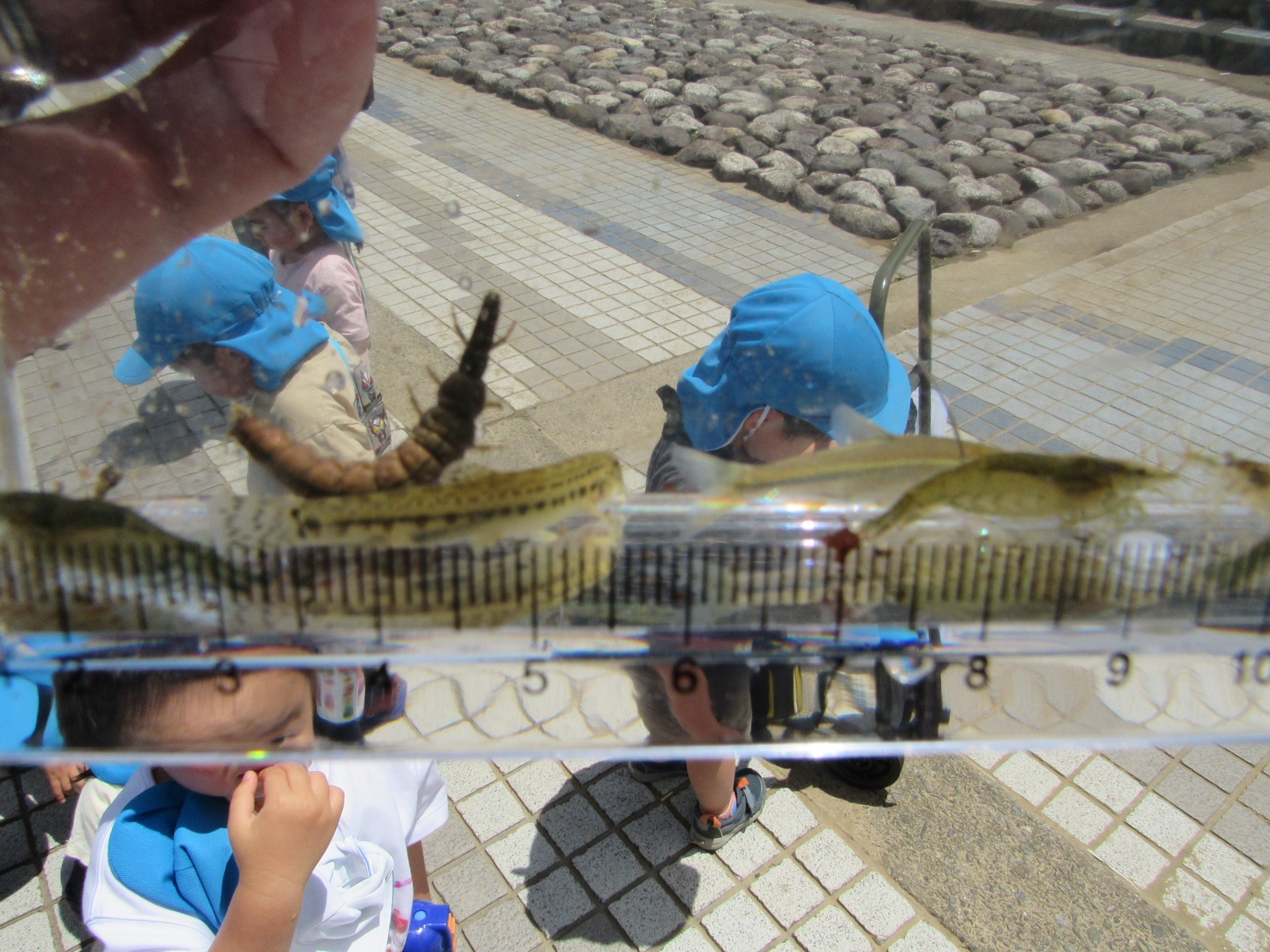

そして目の前の水に網を入れてみると

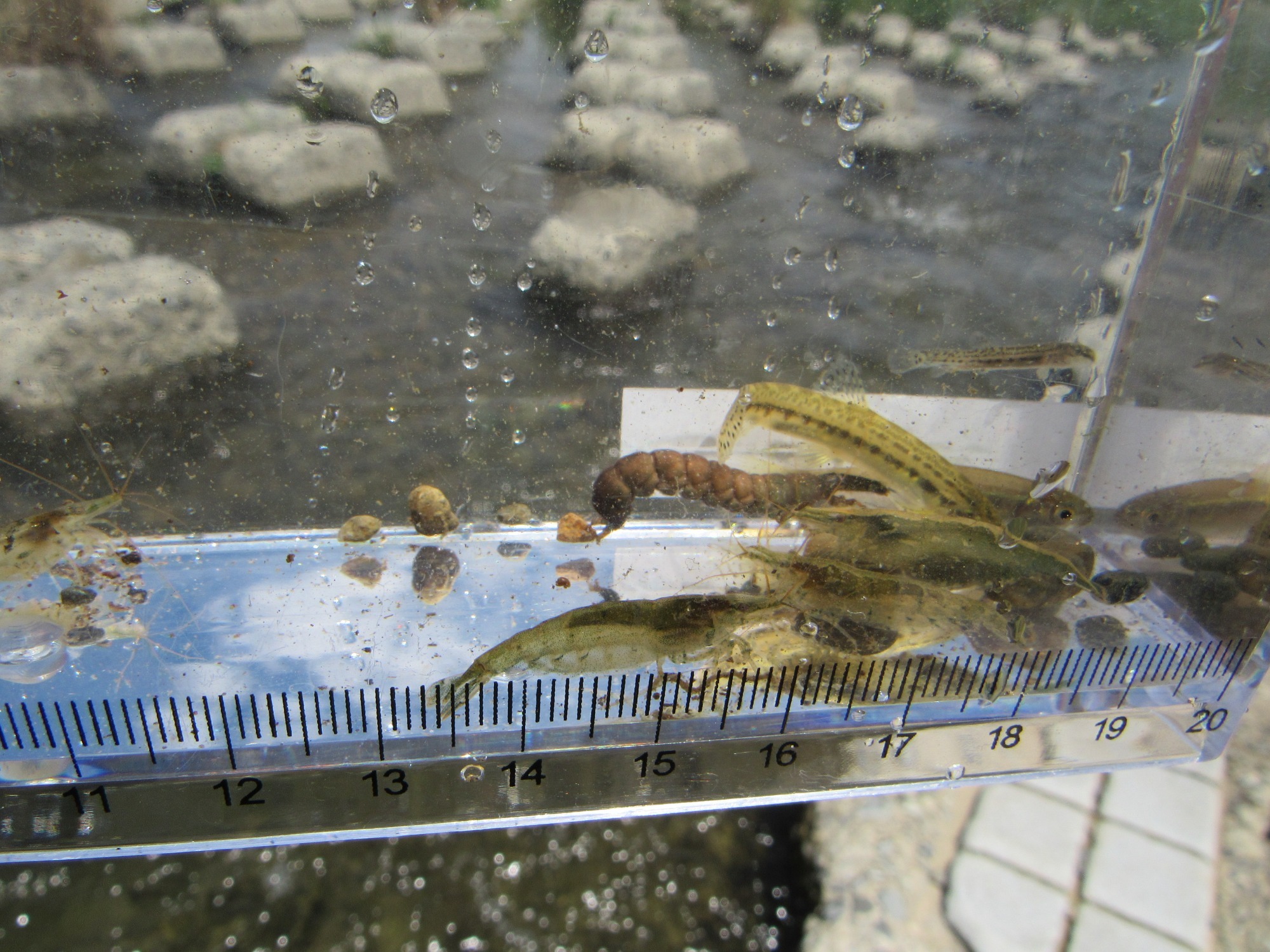

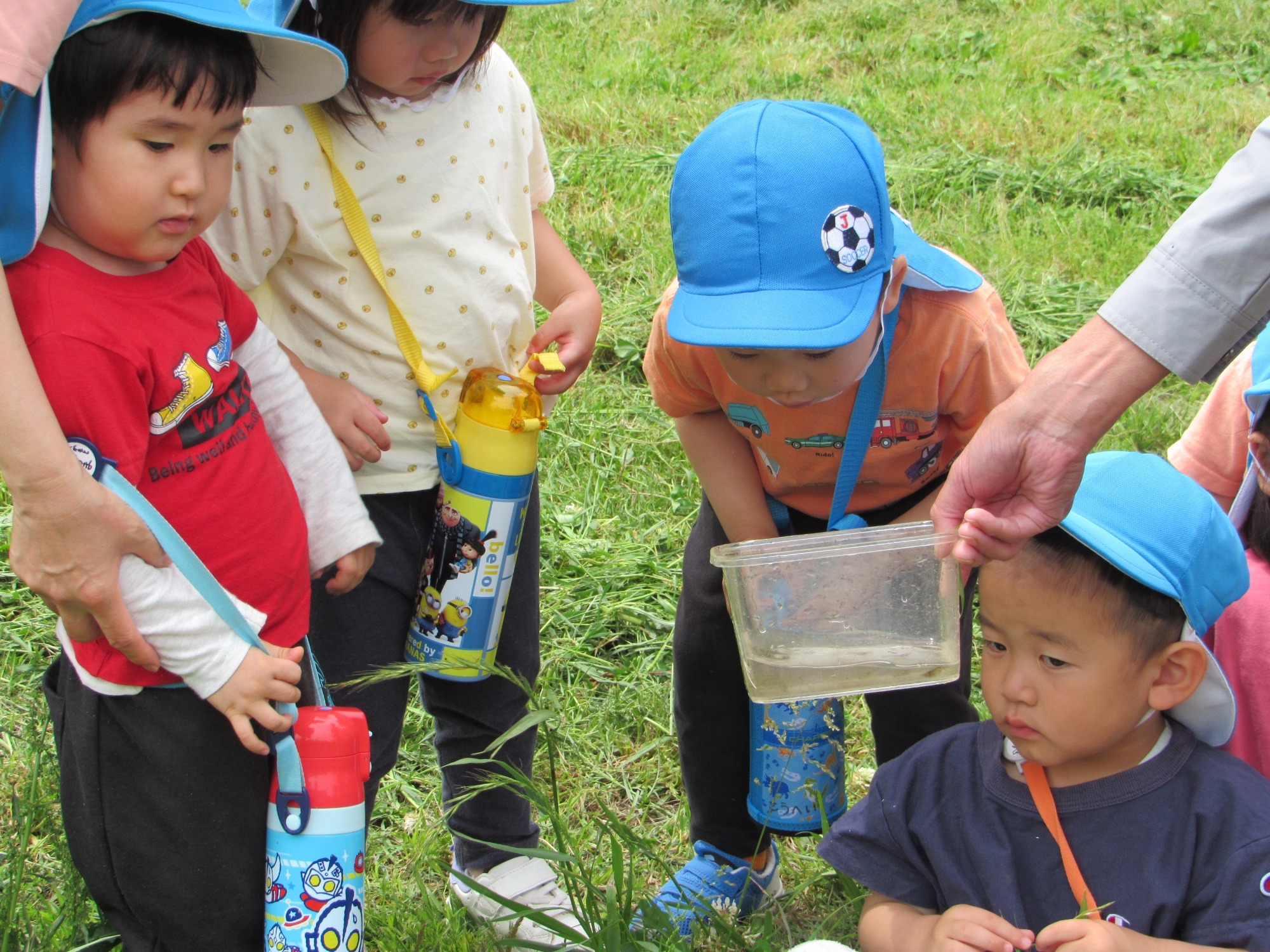

ヌマエビがいっぱい 観察ケースに入れてみんなで見てみよう「かわいー」の声多数

次は田中先生大好きな「釣り」で何が釣れるか…

釣りをする人にはわかると思いますが、釣りに「絶対」はありません(絶対釣れる、絶対釣れないって)

だからこれまでのデータでこうだろうという予測は立てるが、いつも「釣れなかったらどうしよう…」なのです

今回使った仕掛けは「オランダ釣り」というもの

カゴに寄せエサを入れそれに寄ってきた魚が擬餌針に食いつくというもの

キラキラの疑似針

カゴに寄せエサを入れて… ちょっと待っててね はい釣れましたー (よかった~)

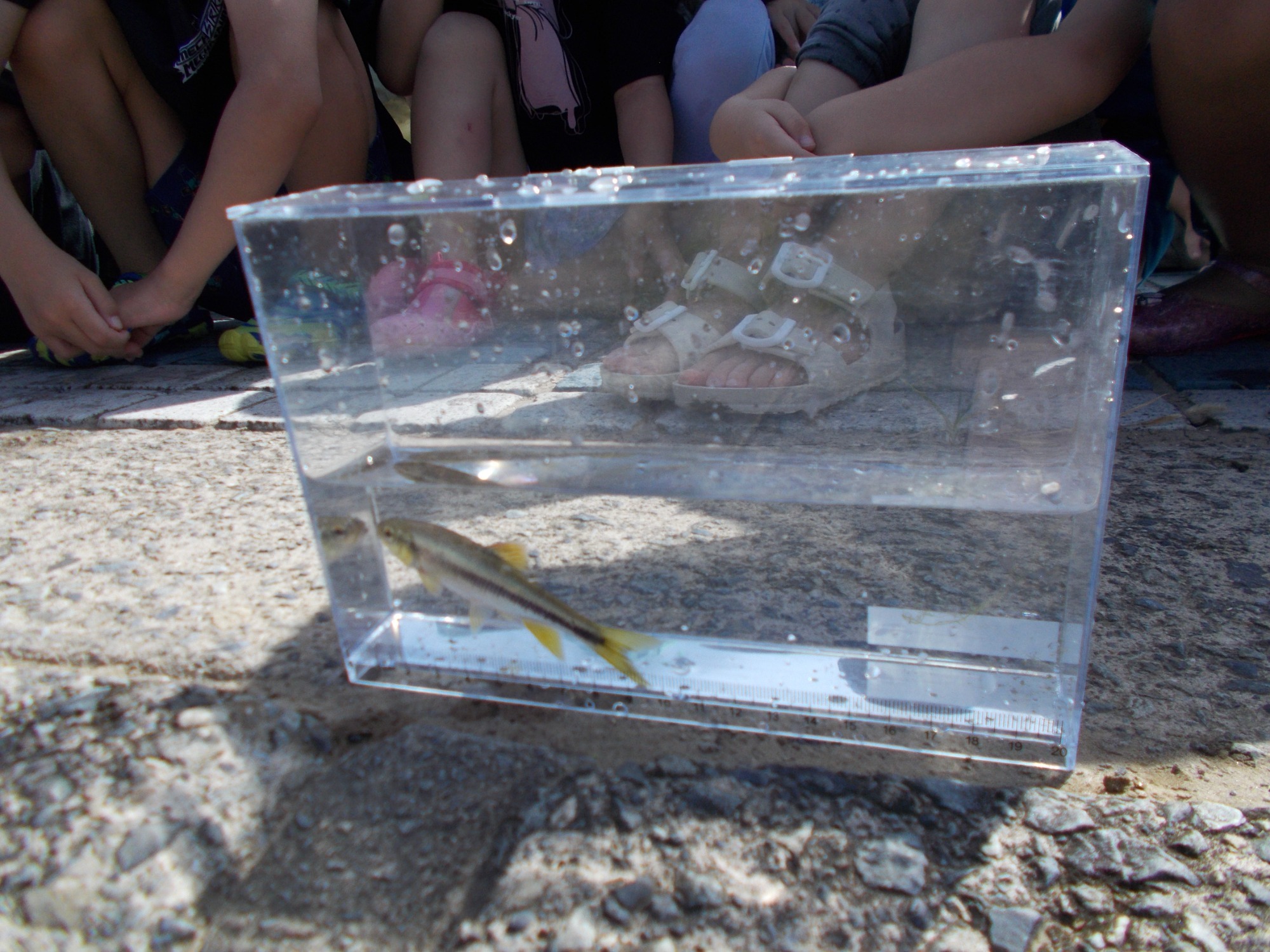

最初に釣れたのは「カワムツ」観察ケースに入れてよく見よう

その後もカワムツ そしてオイカワも釣れた 結構すぐ釣れます

全部で8匹だったっけ?

釣りをしている人がいた あの装備はアユ釣りですね

橋の上から見えた魚はアユらしい

場所を変えて…堰堤そばの細く速い流れの草陰を探ると… ヌマチチブがいっぱい捕れた

ヌマチチブは淡水のハゼの仲間 大小混在しているのでここで繁殖しているようだ

こういうところに生き物がいるんだが…

網も入れにくいし釣りもしにくいし

最後に「わな」を上げると…小さいアブラハヤが1匹入ってました

今回の「たいけん」は…

「網」「わな」「釣り」で、浅川の生き物観察

カワムツ オイカワ ヌマチチブ アブラハヤヌマエビ

みんなの周りには すぐそばの川の中にも

いろんな生き物がいるんだよ それを知ってほしいんだ

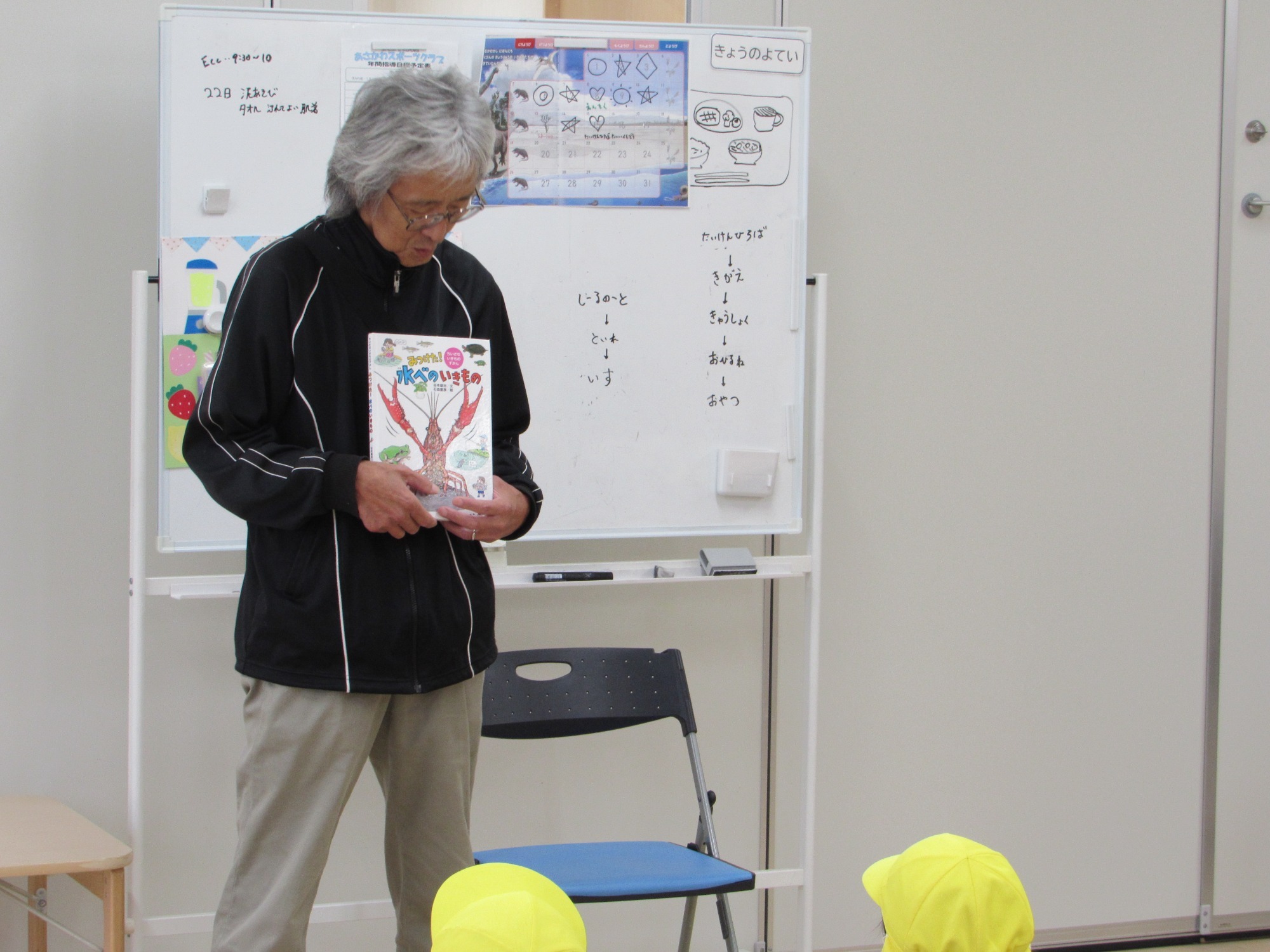

10月8日 ひまわり組(5歳児)

ひまわり組 10月8日 今日はいい天気 やっと、久しぶりの外での活動

今回は浅川で生き物探し しかも水に入って網を使う 楽しみですね

近くにある看板 これって捕れるのかな?

釣りをしている人がいる

橋の上から見ると…魚がたくさん泳いでいるのが見える

今日のポイントは橋を渡って降りたところ

いろいろ持ってきましたよー まずはペットボトルで作ったわなを仕掛ける

中に餌を入れて… この辺かな? こんな風に…

田中先生もみんなと同じ短パン・サンダルだ

そして次は

みんなが使う網の説明 網は掬う(すくう)こと 突っ込むだけでは捕れない

そして捕れた生き物は 指でつかむのはNG つぶれて死んじゃうよ

網の下から手にのせて 水槽に落としてあげよう

まずは一すくい ハイ、ヌマエビ4匹ゲット

さあ みんなもやってみましょー!

今回は夏の間、雨が少なく川は渇水状態

そのためここがちょうどよい捕獲採集エリアになった

このエリアにこの人数 逃げ場もないため捕りやすい 捕れた生き物は水槽に入れる

私・田中は「釣り」 「釣れたよー」

「オランダ釣り」という方法

一番下にカゴがありそこにバラけるねり餌を入れる その上にキラキラした擬餌針が7本

エサに寄ってきた魚が その針に食いつくという釣り方 海のサビキ釣りと似ています

いろいろ捕れました オイカワ カワムツ オランダ釣りでコイが釣れるのは珍しい

生き物をみんなで順に見てみよう

シャーレにはヤゴ 薄型ケースには魚 水槽には…いろいろ

みんなのすぐ近くにはいろんな生き物がいる それを知ることはとても大切なこと

最後に「わなを」上げてみると… 小さなアブラハヤが1匹だけ入っていたよ

夏が戻ったようなこの日 水に入るのは楽しかったね

今回の「たいけん」は… 「浅川の生き物探し」

見つかった生き物

オイカワ カワムツ アブラハヤ コイ ヌマチチブ

ヌマエビ ヌマエビの抜け殻

ヤゴ(コオニヤンマなど4匹・3種類) ヤゴの抜け殻

網を使って生き物探し

10月1日 たんぽぽ組(3歳児)

たんぽぽ組 10月1日 猛暑も収まってきて、外に出られるようになったのに今日は「雨」。

今回は「身近な自然」のことを…と、いろいろ持ってきた。

まず、こんなものから エゾシカの角 私・田中の娘家族は北海道の田舎(?)に住んでいる そこでは「身近に」エゾシカが現れる

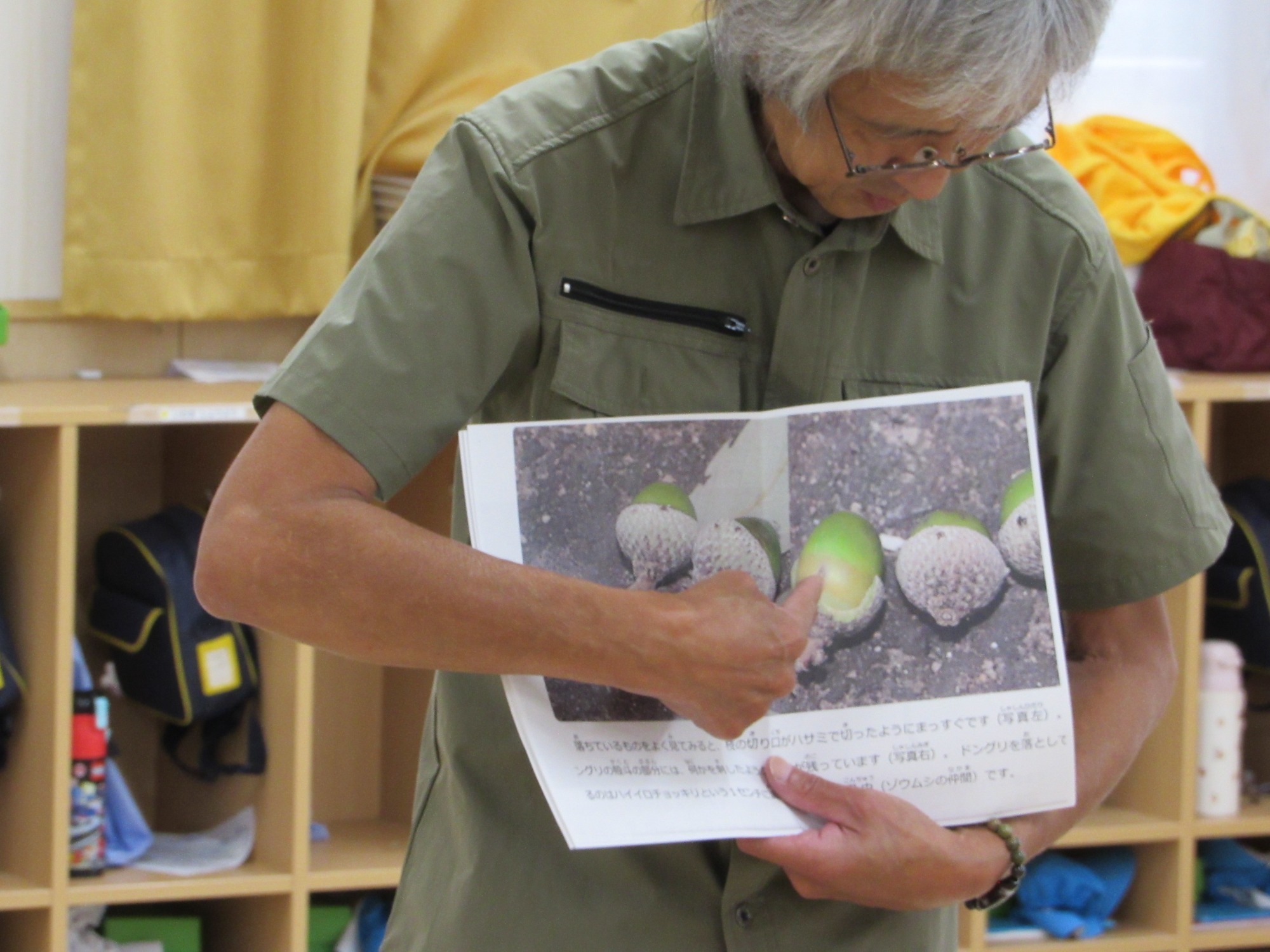

「真っ赤だなー」の歌に出てくるカラスウリ ドングリ虫のお話

昨日拾ったドングリのいくつかに小さい黒い点がある これはチョッキリやゾウムシが卵を産んだ跡 見えるでしょ ネズミ?が齧ったマテバシイの実

これ 今年大発生の外来種チュウゴクアミガサハゴロモこれ見たことない? 「あるー」「見たー」の声がいくつか

アシダカグモの抜け殻 ちなみにシャーレの直径は約8cm セミの抜け殻とそのハゴロモの抜け殻 いろんなものを虫メガネで 見てみよう

虫メガネの使い方にもだんだん慣れてくる

虫メガネは自然観察・生き物観察の重要アイテムです

危ないはいずり系生き物について ゲジ ヤケヤスデ ムカデ

この中で危ないのはムカデちなみに「ゲジゲジ」という生き物はいません

ここあさかわ保育園では「ゲジ」がよく見られると…子どもの森幼稚園・町田ではヤケヤスデが一番多い が、裏へ回るとムカデがいます ほかにもイロイロ…

危ないムカデよく覚えてね

大きなムカデにかまれると激痛だそうだ またその毒でアレルギーの

アナフィラキシーショックが出ることもあるという

ここからはマイクロスコープの時間 部屋を少し暗くして…

緑色のエノコログサを見ると小さな種がいっぱいついている

こんな風にプロジェクターで見る

ムカデについて このムカデ、当日朝に2匹捕まえたもの

そのうちの1匹は脱皮途中だった ちょうど体の半分 ダンゴムシ↑と同じように体の半分ずつ脱皮するようだ これは面白いと思ってそのまま保育園へ しかし到着したら残り半分も脱皮していた

スクリーンいっぱいにムカデが映るとみんな大騒ぎ!

他にイッスンムカデも マクラギヤスデ 幼稚園裏にいっぱいいる

これはレアもの↑ヒメホソアシナガバチの巣

今回の「たいけん」は… 「身近な自然」がテーマ

拾ったものをこんな風にするといいね

北海道では身近なエゾシカとその角 カラスウリ エノコログサ

セミの抜け殻 アシダカグモの抜け殻

ドングリとドングリ虫について 齧られたドングリ 大発生中のチュウゴクアミガサハゴロモ

虫メガネ&マイクロスコープ

「生体のダンゴムシ マクラギヤスデ イッスンムカデ そして危ないムカデ」

8月27日 たんぽぽ組(3歳児)

たんぽぽ組 8月27日 今日も猛暑のためお部屋での活動です。

今回のテーマは「音」 みんなの周りではいろいろな音がしている。

みんなに割りばしを配って 机をたたくと音がするね コンコン タンタン

家庭にある調理器具で たたくといろんな音がする 丸い鉄(ホーロー)のお皿 カンカン

プラ皿 パンパン ペンペン 鍋 カンカン コンコン 小さなボウル カン コン

大きなボウル カーンコーン よく響く たたく場所やたたき方で音も変わる

やわらかいスポンジは音が出ない

同じコップをたたくと同じ音 でも「水を入れると音が低くなる」

ペットボトルをうまく吹くとボーという音 同じペットボトルでは同じ音

でも「水を入れると音が高くなる」

「音」って何だろう ここで大ダイコ登場 大きな音が出るよね

タイコをたたくと皮が震えるのが見える ドングリを糸でぶら下げたら…

ぴょんと飛んでブルブル… 皮が振動しているんだ 小ダイコは震えるのが見えない

でもドングリをつるすと振動する そして小ダイコの裏を見ると 皮に接する「響き線」がある

次は「面白鳴き声コップ」みんなにもやってもらいます

鳥の声、動物の声、赤ちゃんの泣き声…

紙コップなどの底に穴をあけタコ糸を取り付け(大きな結びこぶを作れば…)

指を水で濡らしタコ糸をしごくように引く だけなのだが…

グッとつかんで思いっきりひっぱって糸が抜けるのが続出…

このコップは音が出やすかったね おもしろい音出た バケツは丈夫だから

最後は私・田中の音のおもちゃ箱から何点か

マラカス トライアングル ギリギリ すごい音がする

エアコンのパイプを振り回すだけでこんなにいい音

口の中で共鳴させる「口琴」これはベトナム製

バイクのエンジン音みたいなうなり木

アボリジニに伝わる祭祀時の音具だがほかにもあるという

これが面白いんだ「アナポラス」 空き缶2個を長~いバネでつないだもの

不思議な音 潜水艦の中にいるような

最後はみんなでいろんな音で遊んじゃおう

おまけ 紙コップの上の蛇ダンス 大きな声でモールの蛇がくるくる

今回の「たいけん」は

いろいろな「音」 周りの音を聞いてみてね

5月~6月 ちゅうりっぷ組(2歳児)

ちゅうりっぷぐみ(2歳児)のあおむし

むしかごのふたに おおきくなったあおむしがぶらさがって うごかなくなっています。

とりさんがあおむしさんをたべにきました。

あおむしさんどうする?「だめだめってする」「ないちゃう」

つのがでて くさーいにおいをだしたよ

よるのうちにだいへんしん!!さなぎになりました。もりもりたべています。

あたらしいあかちゃんがきました。あかちゃんはとりさんにたべられないように

とりのうんちのいろをしています。 おちちゃうよ!!あぶないよ!!だめだめ!

やわらかうんちがでると・・・さなぎになるじゅんびが始まります。

さなぎになるばしょをさがしてあるきまわっています。

あしたのあさがたのしみです。

まだうまれたばかりのあかちゃんあおむしはごみみたいにちいさくて

うごいているか?どうか?わかりません

しゅうまつでちょうちょになってしまうかとしんぱいででしたがまだねています。

5がつ26にち あかちゃんたちは おおきくなっていて とりにたべれれないように

とりのうんちそっくりなのがよくわかります。

どようびに、いちばんはじめにさなぎになったあおむしがちょうちょになりました。

どようびにきていたおともだちがおそとへみおくってくれました。

あと2つのさなぎが羽化するのがたのしみな

ちゅうりっぷさん。みんながいるひにちょうちょに

なってほしいな~とおもっていたら…いろがかわってる!!そしてくろいあおむしの

しましまがみどりになてる!!

おさんぽからかえってきたら かわをぬいでみどりになってました。

さなぎからちょうちょがでてきていました!!

はねがかわくまではそっとしておきます。

6がつ4かのゆうがたみんなでおそとににがしてあげました。

げんきでね~

のこりの2ひきもげんきにおおきくなってます!

7月9日 すみれ組(4歳児)

すみれ組 7月9日 晴れ やっぱり猛暑なので室内で実験遊び

今日のテーマは「磁石」 おもしろい・不思議な磁石で遊びましょう

何が始まるか ドキドキわくわく

いろいろな磁石を用意した

「磁石ってどんなもの?」「くっつくー」「冷蔵庫にくっついている」

そう、磁石ってくっつく、くっつけるよね でも何がくっつくの?

ハサミがくっついた お金はくっつかないね 「くっつくのは鉄」だ

そして磁石にはNとSがある これは何だろう?

ドーナツ型の磁石を机に置く

そして軽く机をたたいて振動させるとくるっと向きが変わる

そこで方位磁石を出してその動きを見る 針は常に決まった方向を向く

磁石はほとんどのものがNとSがある 磁石のNは北を向きSは南を向く

難しい話だけどみんなよく聞いているね

糸でつるすと棒磁石も同じ そしてNとSはくっつくけどNとN、SとSは反発する

みんなに小さい棒磁石を配る お友達とくっつけたりしてみよう

そしてクリップを配る 磁石につけると2つのクリップがつながる

そして磁化されたクリップだけでもつながる

次は「磁石のどこにつく?」モールを細かく切ったものを磁石につけると こんな風になります

NとSの両端にくっつくのだ

みんなにも配って…「くっついたー」「おもしろーい」 これだけでずっと遊べますね

次は不思議な実験 薄いベニヤ板を2枚、すき間を開けた仕掛け その下にクリップをつける…

間が空いていても磁石の力は働くのでクリップは下にくっつく

そのすき間にいろいろ挟んでみる

段ボール 木の板 プラスティック クリップは落ちない 金属のアルミ板 銅板でも…

じゃあ「磁石の力を切っちゃおう」と「ノコギリ」を挟むと…

するとクリップが落ちた まるで魔法のようだね ノコギリは鉄 離れた磁力を

鉄が切り取るのだ

最後に強力なネオジム磁石 手の甲と手のひらでくっつくほど強い

机の脚にくっけて引っ張ると動くくらい

この磁石を使って… まず塩ビ管とアルミ管に鉄の玉(パチンコ玉)を落とすとすとんと落ちる

磁石は塩ビ管ではすとんと落ちるのに アルミ管に落としたネオジム磁石は落ちるまでに時間がかかる

えー?どこ行ったの~ というくらい

これも説明すると難しいのだけれど磁石がアルミのそばを動くと電流が

発生し磁石が落ちるのを妨げる方向の磁場ができるから…です

今回の「たいけん」は磁石の実験遊びいろいろ 何にくっつく? NとS

クリップとモール 磁力を切る ネオジム磁石

難しい話もしたけど「面白い」「不思議」と思ってくれたかな?

7月4日 ひまわり組(5歳児)特別編

ひまわり組 7月4日 お泊り保育の夜 望遠鏡で星を見ようという企画

保育園の望遠鏡と「たいけん田中」の望遠鏡も準備

しかし… 雨。それも雷雨となる不安定な天気 早く通り過ぎれば見えるのだが

まずプロジェクターを見ながら星、宇宙の話

今回は「たいけん田中」のサポーター「横山先生」に来ていただきました

今夜見える(はずの)星、夏に見える星座など プロジェクターを見ます

「さそり座」は夏の代表的な星座 いろいろな天体の画像を次々に…

七夕の織姫星はこと座のベガ 彦星はわし座のアルタイル そして白鳥座のデネブ

この三つを結んで夏の大三角

雨は止まず星は見えない そこでテラスから高幡不動の五重の塔を見ることにした

写真中央の山裾に小さく見えるオレンジ色 そこを望遠鏡でのぞくと…

てっぺんの相輪や屋根の軒がはっきり見える(望遠鏡の1台は逆さに見えます)

順番で見る間にもプロジェクターで いろいろな天体の話 隕石や石の話も 月の表と裏

月はいつも同じ方向が見えている 月の模様は「ウサギの餅つき」 といわれるが

国によって見方が違う 今回の「たいけん」は… 星、天体、宇宙の画像とお話し

望遠鏡で五重の塔

おまけ・田中先生の家の外にいたミヤマカミキリ

6月18日 ひまわり組(5歳児)

ひまわり組 6月18日 梅雨半ばというのに真夏日が続く 暑すぎて外の活動ができないのでお部屋で実験あそびを行います

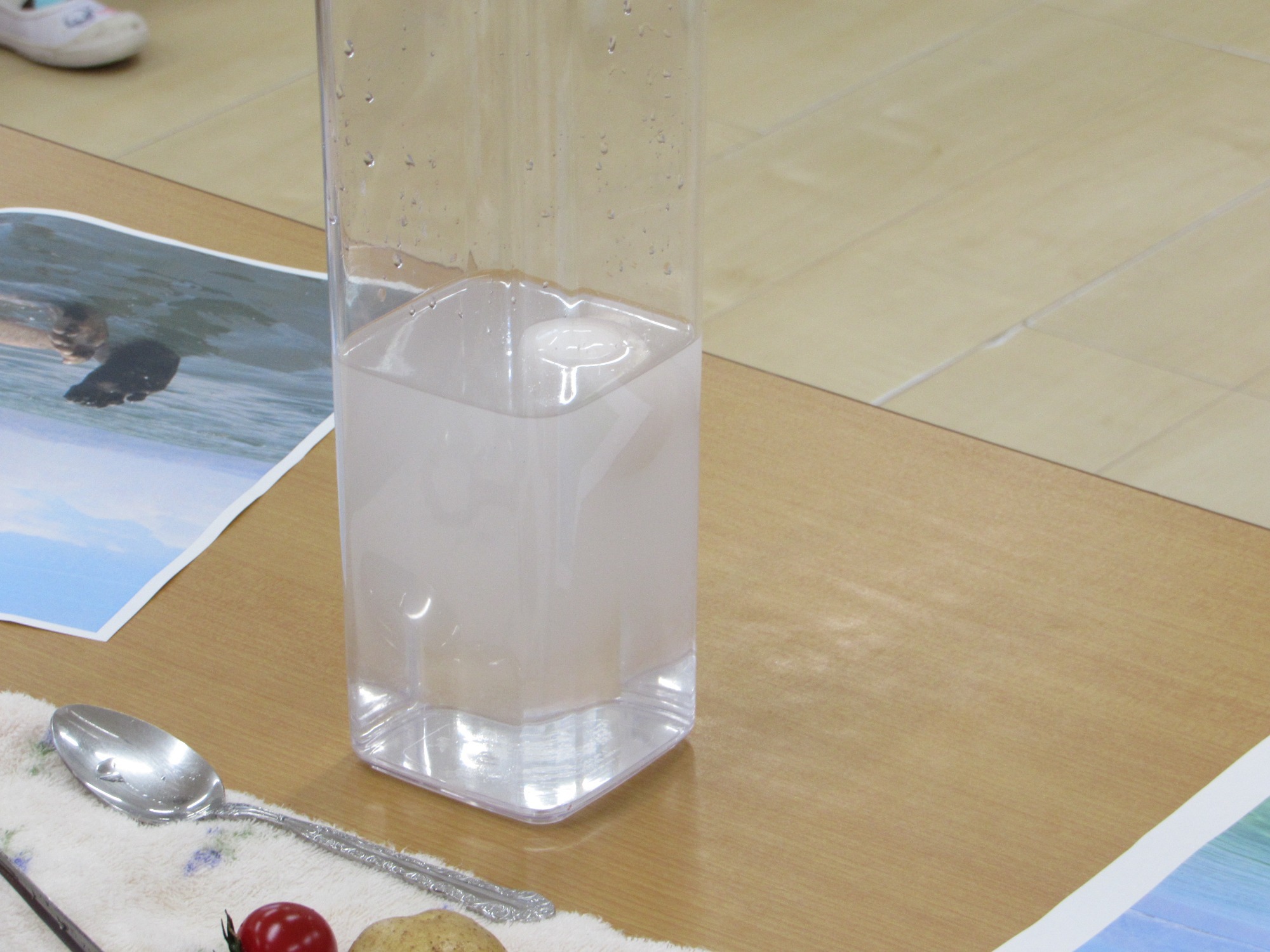

今回はまず「真水と塩水の実験遊び」

取り出したのは麦茶ポット・はかり・トングそして卵… お料理するの?

麦茶ポットに水を汲んで卵を入れると沈みます

ジャガイモやミニトマトも沈みます

ここで「死海」の写真を見ると…ぷっかりと浮かんだ人が新聞や本を読んでいる

死海には大量の塩が溶け込んでいるからこんなに浮くという

では塩をたくさん溶かせば卵なども浮くのかな? やってみよう

約800mlの水に100gの塩を溶かす すると…

ジャガイモとミニトマトが浮いた でも卵は浮かない

じゃあもっと塩を入れてみよう 50gの塩をざーっ

すると卵も浮きました

「やったー!」 「うかんだー」 みんな盛り上がってます

次に卵が浮いた塩水に真水を入れる この時スチロールトレイを浮かべて下と上の

水が混ざらないようにそーっと注ぐ そこに卵を入れると 中間に浮かんだ

浮きも沈みもしない

みんなから歓声があがる 不思議な卵にみんなびっくり

ジャガイモもトマトも同じようになる

どうしてこうなるか。塩水は重いから下に、上に真水。静かに入れると混ざらないので卵は真水に沈み、塩水に浮くのでその境目にとどまる。この状態は静かにしておけば次の日でもこう

なっている。意外と混ざりにくいのだ。 この実験は砂糖でもできます。

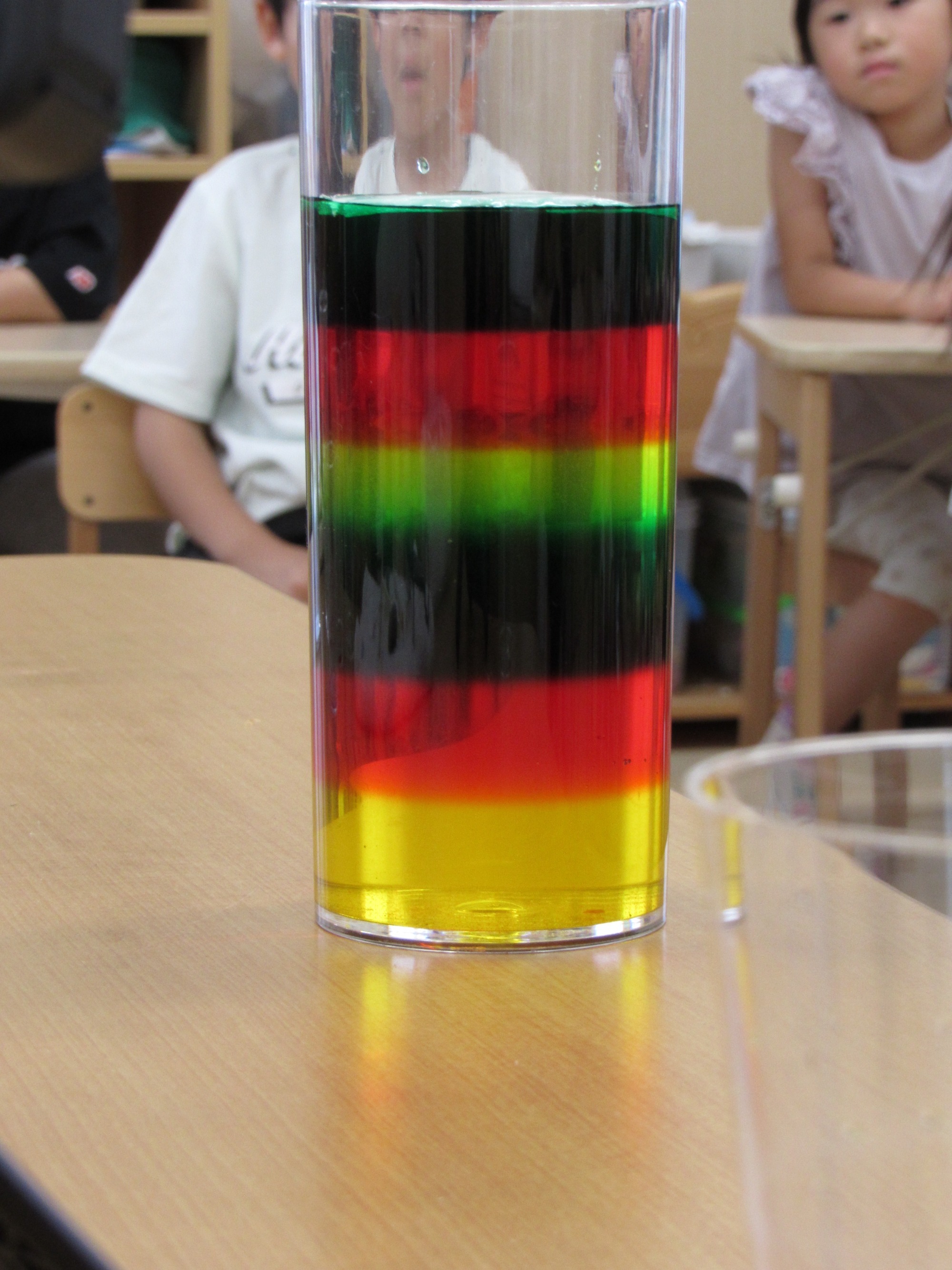

次はこのような塩水の性質を利用した実験 各テーブルの数のプラコップ6つを用意して…

それぞれのコップに違った量の塩を入れる

6つのコップに5g、10g、15g、20g、25g。一つは塩を入れない

そこに100mlずつの水を入れ、食紅を入れる

今回は赤、緑、黄色の3色 色の固まりが溶けていくよ そしてみんなの出番

割りばしを使って混ぜる 塩と食紅がきれいに溶けるまで混ぜる

25gの塩はなかなか溶けないね きれいに溶けたら色水の完成

これを順番に麦茶ポットに入れていく

最初に一番重い塩が25gの色水から 次からはスチロールトレイを浮かべて割り箸を伝わらせて静かにそーっと 最後に塩を入れない色水を注いで…

「6層の色水」の出来上がり ちょっと緑色が濃かったね

この実験遊びは卵と同じように砂糖水でもできます

そして水の実験をいくつか まず「入るけど出ない水」 水の表面張力と大気圧の作用

ちょっと見づらいですがペットボトルの口を目の細かい網でふさぎ輪ゴムでとめる

注ぐのでは入れにくいので水鉄砲で水を入れる それを逆さにしても 水は落ちません

(逆さにするとき少し漏れるので濡れてもいいところでやりましょう)

この実験はストッキング状の生ごみネットなどがおすすめ 目の細かいざるなどでもできます(やりにくいですが) 次は「浮かぶ1円玉」ポンと放り込めば沈む1円玉もそーっと平たく水面に置くと 浮かべることができる 水の表面張力の作用

手でやると難しいのでここでは針金をL字型に曲げたものを使用 大き目の容器でフォークに乗せてやるといい 1円玉は濡れたら水気をよくふき取ること

そして「逆さま水コップ」これも水の表面張力と大気圧の作用

使うのはプラコップとプラ板 紙パックの紙などでも可

両方を水でぬらすとプラ板は くっついて逆さにしても落ちません

そして水を一杯に入れ逆さにしても同様に落ちない

けっこう重いのに… さあこれもみんなでやってみましょう

まず少し濡らして… くっついたねえ

水を入れていきますよー うまく逆さにできた後は水遊び…

予想していたが机は水浸し外の水遊びやお風呂でやるといいですよ 水遊びって楽しいからね

身近なもので楽しい実験 動画で見るなどではなく実際にやってみることが大切

「面白い」「不思議」を実体験で 「どうだったかな? おうちでもやってみてね」

今回の「たいけん」は…

塩水の実験遊び「水中に浮く卵」「6層の色水」

水の性質(表面張力と大気圧)の実験

「入るけど出ない水」「浮かぶ1円玉」「逆さま水コップ」

6月11日 すみれ組(4歳児)

すみれ組 6月11日 自然と科学の「たいけんひろば」 今日は雨でお部屋での活動

そんな時は実験あそびなどを行います 今回は塩水の実験

まずは水と卵 透明容器に水道の水を入れて… 卵を入れると底まで沈んだ

次にこちらの容器の水に卵を入れると… 浮かびます 同じような透明の水なのだが…

次に卵が浮いた水の容器に卵が沈んだ水を加える この時、上下の水が混ざらないように

紙パックの紙を切って浮かべ静かに注ぐ

はい 全部入れました ここに卵を入れるとどうなるか しずかにそーっと…

すると卵が中間に宙吊りになって浮かんだ! 卵マジック

*解説

卵が沈んだ容器の水は水道水そのまま 卵が浮いた容器の水は作っておいた濃い塩水

下の塩水と上の水道水の2層になっている 下の塩水には浮き上の水には沈む

ちょうどその境目に卵が浮くのだ 塩水の方は800mlの水に塩170g溶かした

かなり塩分が濃い この状態はそっとしておけば次の日までも続く

ミニトマトやジャガイモなどもこうなる

他にも何かあるか「実験」してみたら?

塩分濃度が違う二つの水が混ざりにくいという性質を利用して色水遊び

ここはみんなも参加 何をするのかなあ?

グループに一個プラコップと人数分の割りばし 水を100mlずつ入れる

次に塩を入れる 塩が沈んでるね

6つのコップにそれぞれ違う量の塩

0(入れない) 5g 10g 15g 20g 25g

25gはかなりの量 溶けるのかなあ?

割りばしでかき混ぜて 塩を溶かす

丁寧にまぜまぜ なかなか溶けないぞ 全部溶けたかな?

次に食紅を入れてよく溶かし混ぜる 今回は3色 赤、黄、緑

またまたまぜまぜ きれいに溶けるまでがんばって

出来上がった色水を 透明容器に入れる 一番濃い塩水から

次からは紙パックを浮かべて濃い順に 割りばしに伝わらせて 少しずつ丁寧に

だんだんできてきたぞ きれいに分かれている

最後に塩を入れていない色水を入れて 6段の色水の出来上がり 以上、塩水の実験でした

次はマイクロスコープとプロジェクターを使った生き物観察

田中先生の家からやってきたのはミシシッピアカミミガメの「たから」君 オス・25歳

「かわいいー」って 25歳でおとなだけどオスは大きくならないからね

マイクロスコープを使うと みんなで一緒に細かいところまで見られるのがいい

ミシシッピアカミミガメは2023年条件付き特定外来生物に 捕まえてもいい 飼ってもいい 誰かにあげたりもらったりもいい だけどどこかに逃がしちゃダメ 販売してもダメ たから君は25年も一緒の家族ですから

そしてヘラクレスオオカブトの蛹 ちゃんと羽化するかな? いつかな?

今回の「たいけん」は…

塩水の実験遊び(水中に浮く卵、6層の色水)

マイクロスコープで見る(アカミミガメのたから君、ヘラクレスオオカブトの蛹)

6月4日 たんぽぽ組(3歳児)

たんぽぽ組 6月4日 前日は強い雨、でも今日は暑くなるという

今日は浅川に行き水の生き物観察 川は多少増水しているが大丈夫

ポケット図鑑を見てみると いろんな生き物が載っているね

オニノゲシの綿毛 ふわふわと飛んでいく 看板もある どれか捕れるかな

ムクドリがたくさんいてよく鳴いている

川原はもう草が伸び一面緑色 時々キジの鳴き声 見つからないけどどこかにいるはず

生き物探しはみんなには難しいので、どんな方法があるか見てもらう

①網ですくう ②ペットボトルで作ったわなを仕掛ける

まずは網 岸寄りの草の下をすくう

一回すくっただけでヌマエビが何匹も捕れた ケースに入れてよく見よう

小さなシマドジョウと黒いのはヒゲナガカワトビゲラの幼虫

これは石にクモの巣のような糸で小石を集めた巣を作りその中に住む

・この虫は信州伊那地方ではザザムシと呼ばれ食用にされてきた 今でもお土産屋さんなどで販売されている

私も食べたことあります 佃煮だから味付けは濃いが独特のコクがあります

こんな生き物もいるんだ 次にわなを仕掛ける 中にエサを入れて水に沈める

そして➂釣り 釣り方は「オランダ釣り」という方法 かごに練り餌を入れて魚を寄せ

キラキラ光る針に魚が食いつく

…はずであったが 「釣れないねえ~」そう、釣れませんでした 何度か針に食いつく様子があったが…

*昨年ひまわり組の第1回目に、同じことをしました その時はたくさん釣れたのだが… そこが釣りの難しいところ

網で再度挑戦 今度は少し大きいシマドジョウ カワムツ ヨシノボリが捕れた

シマドジョウもヨシノボリもきれいな川の生き物

ヨシノボリは何種類もいて同定が難しい これはたぶんトウヨシノボリであろうと…

最後にわなを上げたが…入っていない

*これも昨年ひまわり組の時は4~5匹入っていたが… 残念 自然の生き物相手は難しいね

それでもこんな魚たちが捕れた ヨシノボリ カワムツとシマドジョウ

小さいシマドジョウもいたということはこのあたりで繁殖しているということですね

今回の「たいけん」は…

オニノゲシの綿毛 ムクドリ キジの鳴き声 ヌマエビ ヒゲナガカワトビゲラの幼虫 シマドジョウ カワムツ ヨシノボリ

釣れなかった釣り 捕れなかったわな

5月28日 ひまわり組(5歳児)

ひまわり組 5月28日 2~3日前では雨予想だったけどいい天気になった

今日は大木島公園に行く

みんなよく知っている大木島公園… また? だけどその「また行く」ことも大切なのだ

季節が変われば様子は違うし いつも同じではない発見だってある

足元のシロツメクサにミツバチがいる ウメの木に実がたくさん

チューリップの咲いた後に種ができた種から育てると4~5年で花が咲くという

タンポポに似ているけど違う種類 ブタナです

上がタンポポ下がブタナ 比べるとよくわかるが花だけ見るとそっくり 外来種のブタナは どんどん増えている

こんな大きなタンポポもあった 茎の高さ60㎝葉っぱも40㎝くらい

テントウムシがいたよ 「ナナホシ」じゃないナミテントウの一種か? 止まるといろいろ見えて動けなくなる

シロツメクサの花もそろそろ終わり 変わってこちらではアジサイが咲き始めた

いつもの入り口ではなく水路のほうへ 最初に前に捕れなかった「わな」をもう一度仕掛ける

用意してきた餌を仕込んで…魚がいるのは確認している

この辺がよさそう…今度はとれるか?

少し離れたところで網を入れる いつもの定点観察 捕れたのは…

いつものヌマエビとハグロトンボのヤゴ このヌマエビ、カワリヌマエビという外来種

日野市ではこれが大繁殖して それまでいたヌカエビがいなくなってしまったという

町田市の都立小山田緑地公園では、やはり池に大繁殖したこれやアメリカザリガニを

定期的に「かいぼり」をして駆除している

次は「葉っぱ探しゲーム」 いくつか用意した特徴ある葉っぱ

同じものを見つけて採ってくるミッション

全部「雑草エリア」にあって採っても大丈夫なものです

よおーく見て スタート 競争じゃないけど みんな真剣に探し始める

あっちへ こっちへ ♪青葉の森で駆け回る~ ですね

これかなあ~?これ当たり!

葉っぱにもいろいろあるね 全部見つかったので終了~

あとはいつもの生き物探し いつもの…

ダンゴムシ ミミズ ゴミムシの仲間 ヤスデ ムカデ(小さい)

モリチャバネゴキブリ(家には入らない) アスレチック・フジの木

やがてこういうところを駆け回って遊ぶのだけれど

それで体が鍛えられる変化のある「自然」の環境が子どもの成長には必要なのだ

下の写真 白い小さな綿のようなものがいくつも動いてる 大きさは3㎜くらいハゴロモ類の幼虫らしい

こちらは珍しい八重咲のドクダミ

葉っぱや生き物のまとめの話をしたあとで 最後に仕掛けた「わな」を見に行きましょう

あげてみると… 残念! また捕れなかった なぜ?どうして?

魚はいるのに… 悔しいので今後もチャレンジしましょう

クワの実が食べごろ ここで「みんなで食べよう」とは言えませんが… 私の主宰する小学生の「クラブ・フォレスト」では小山田緑地でクワの実やモミジイチゴ、ウグイスカグラなどの実をみんなで食べました

オニノゲシの綿毛 タンポポみたいに飛んでいく

お部屋に戻って今日のまとめ

図鑑に今日の植物が載ってるよ 見てみよう

今回の「たいけん」は…

シロツメクサ ミツバチ ウメの実 チューリップの種 ブタナとタンポポ ナミテントウ

咲き始めたアジサイ ハグロトンボのヤゴ ヌマエビ 葉っぱ探しゲーム

いつものダンゴムシ・ミミズ・モリチャバネゴキブリ・ゴミムシの仲間

ムカデ ヤスデ ハゴロモ類の幼虫 八重咲のドクダミ おいしそうなクワの実

オニノゲシの綿毛

外来種の話 捕れなかった「わな」 お部屋の図鑑

5月21日 すみれ組(4歳児)

すみれ組 5月21日 いい天気 でも暑くなりそう

今日はおなじみの大木島公園に行く 何が見つかるかな

目の前の梅の木には実が沢山ついている ハナミズキが満開

ここで見つかったのは カラスノエンドウの種

カラスのように真っ黒、エンドウ豆のような形

シャーレに入れてみんなで見てみる

何があった? いろいろ見つかるからなかなか前に進まない

子ども目線では何を見るのか大人には気付かないいろんなものを見てるはず

子ども目線の話…

家を出て子どもと保育園まで畑の道を歩く。僕には周りのいろんな建

物や電柱とか人工物がたくさん見える。でも50mくらいのその道を行く時、子どもの靴が脱げてしまいしゃがんだ時、ふと見ると足元のアスファルトのほかに畑の周りは子どもより背の高い草と青空。目には緑と青だけ。たった5分と50mのこの景色を今も忘れない。

アジサイのつぼみ もうすぐ咲くかな

大木島公園に行くと、いろんな自然が見つかるがこれはヘビイチゴ といってもヘビが食べるわけない ヘビがいそうなところにあるイチゴということ 食べても毒ではない でも苦くてすっぱくてまずい~

ここに来たら必ず網を入れます 同じような方法で定期的に観察 ヌマエビがお約束 ほかにはカワニナ

さて次にネイチャーゲーム ここにある葉っぱを見つけてよう さあ見つかるかな?

そうして見つかったいろいろな葉っぱ 「あった!」 それOK

「これは?」 違うよー 一つのテーマから広がる視点

日差しが強いけど大木島公園は木々に覆われて涼しい

葉っぱ探しの中でみんなはいろんなものを見つける クワの実が食べごろ

やっと見つけたシダの葉

アワフキムシ ヒラタクワガタの頭 ここにいるのかな? テングチョウの蛹

サクラの種 葉っぱに虫こぶ アスレチック藤の木 ダンゴムシ でっかいミミズ

ドクガの幼虫ヒメシロモンドクガらしい

今回の「たいけん」は… モンシロチョウ 梅の実 ハナミズキ

カラスノエンドウの種 マメグンバイナズナ アジサイのつぼみ

ヘビイチゴ ヌマエビ カワニナ 葉っぱ探しゲーム クワの実

ヒラタクワガタ アワフキムシ テングチョウの蛹 サクラの種

ダンゴムシ ミミズ ドクガの幼虫 クローバー などなど

5月14日 たんぽぽ組(3歳児)

たんぽぽ組 5月14日 いい天気ですっかり初夏の陽気

今日は大木島公園に行く 保育園隣の広場で草刈りが始まった

飛び出した虫たちを食べにムクドリが集まる

一面のクローバーも刈られてしまう エコパッチとして一部残すとかできないのだろうか

チューリップの咲いた後は野生の花々 だけどこの花には注意 ナガミヒナゲシ

この花には草の汁に毒が含まれていてそれに触るとかぶれやかゆみが出るというそして繁殖力がとても強く各地で大繁殖している きれいな花なんだけど

外来生物が増えると、それまでの在来種が駆逐されて 昔からの風景が変わってしまう

しかしクローバーも外来種だが今はなじみの植物 元通りにできなくても共存できないか でも毒があるのは困るが

おなじみのタンポポ 似てるけどこちらはブタナ 真っ黒のカラスノエンドウの種

これも外来種 採るとはじけて種が出てくる

大木島公園に行ってみるとここも草刈りしている

朝一で下見した時はやってなかったが 喜んでいたのはカラス ずっと餌をついばんでいた

タンポポの綿毛 かわいいよね「ふっ」と吹き飛ばしたいけど 持ち帰って観察することにした

テントウムシの蛹

公園の横を流れる水路 何か捕れるか… ヌマエビとカワニナが捕れた

保育園近辺は用水路がたくさんあって、どこもヌマエビがいるようだ

*ヌマエビと呼んでいるが、これは「カワリヌマエビ」という外来種 近年爆発的に増え、日野市では在来種の「ヌカエビ」がいなくなってしまったという 小さな生き物の世界だが大きな変化が起きている ちなみに町田市の都立小山田緑地公園の池では「かいぼり」を定期的に行なって増えてしまったアメリカザリガニやカワリヌマエビを駆除している

草が刈られてしまったので落ち葉の下の生き物探し

見つかったのは… みんな大好き(?)ダンゴムシ ミミズ(どこにでもいる)

観察ケースに入れてみた

モリチャバネゴキブリ 落ち葉の下の生き物たち ミミズ、ゴキブリ そんなものを…と思わないでほしい みんな自然の生き物 このゴキブリは家には入らない種

ミミズがいる土は豊か 日本には150種以上のミミズがいるらしい

小さいころからこのようなあたりまえの身近な自然を知っていてほしい

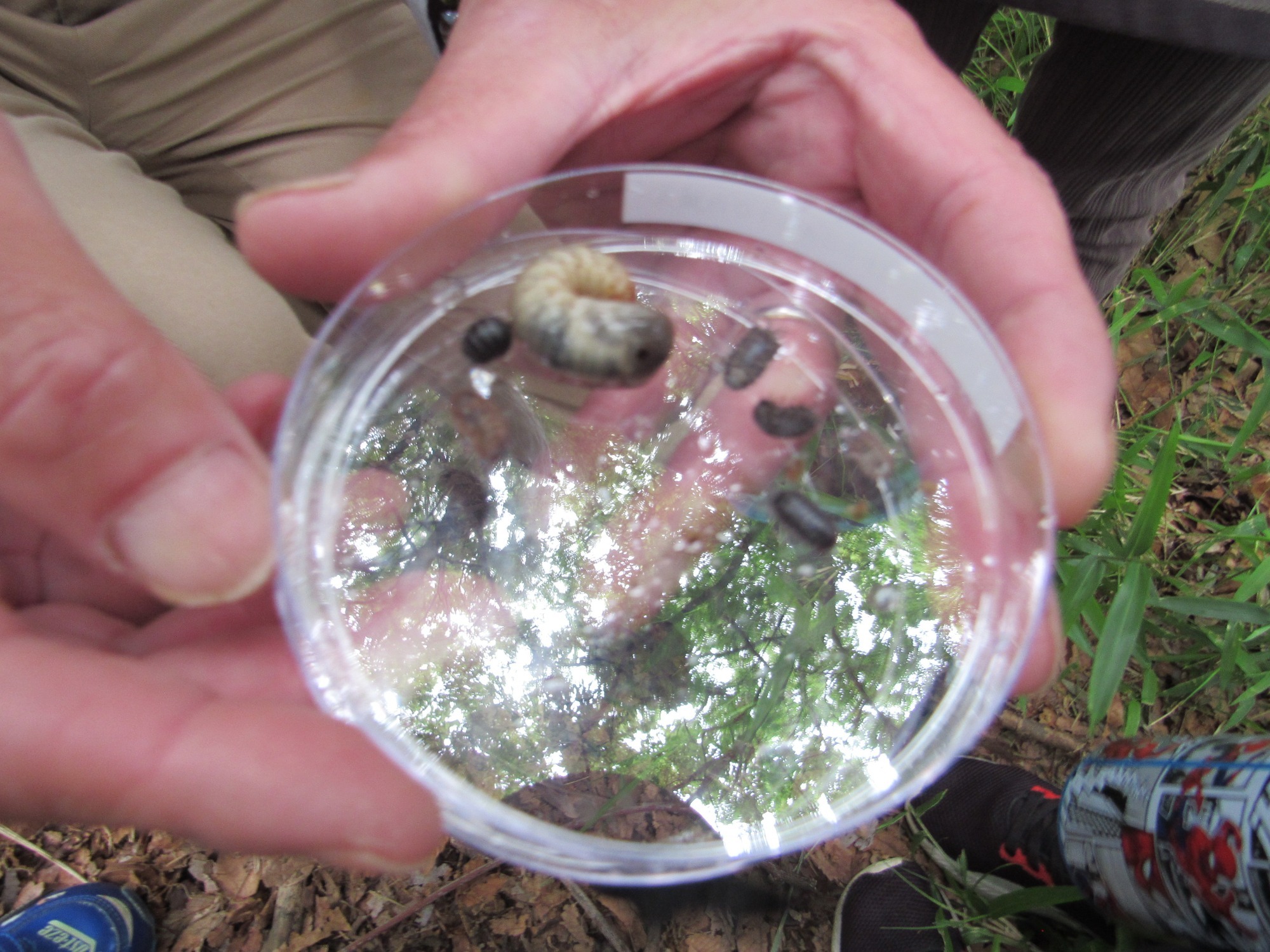

そしてこれ カブトムシなどの甲虫の仲間の幼虫だが…

いろいろ調べましたが「カナブン類」の幼虫らしい(頭が小さい 背面歩行? 他)

こういうところで遊ぶのも大切なこと

面白い花 テンナンショウの仲間 ムサシアブミ

お部屋に帰って 虫メガネ2回目 タンポポの種を見る

種のここにはトゲがいっぱいあるのが見えるかな?一つの花に種は160~170個ついている

他に何枚かの葉っぱも 葉っぱの形もいろいろ トゲだらけの種もあった

今回の「たいけん」は…

・ナガミヒナゲシ タンポポ ブタナ カラスノエンドウの種 アジサイの蕾

・草刈りとムクドリ、カラス(ハシボソガラス)・タンポポの綿毛 ・ヌマエビ カワニナ

・ミミズ ダンゴムシ モリチャバネゴキブリ・テントウムシの蛹 カナブン類の幼虫

・ムサシアブミ ・いろいろな葉っぱ ・虫メガネ ・(身近だけどわからない外来種問題)

4月23日 たんぽぽ組(3歳児)

たんぽぽ組 4月23日 初めてのたいけんひろば

最初に「たいけんひろば」についてのお話しを。「たいけんひろば」は自然や科学の体験の

場。みんなの周りには自然がいっぱい。不思議なこともいっぱい。楽しく遊びながらいろ

んなものを見つけよう。

今日はバスで公園へ行く予定だったけど残念ながら雨

でもバスにのるのを楽しみにしていたのでドライブに出かけよう

みんな揃ったらしゅっぱーつ!

走り出したらみんな きゃあきゃあと嬉しそう

30分ほどのドライブでした

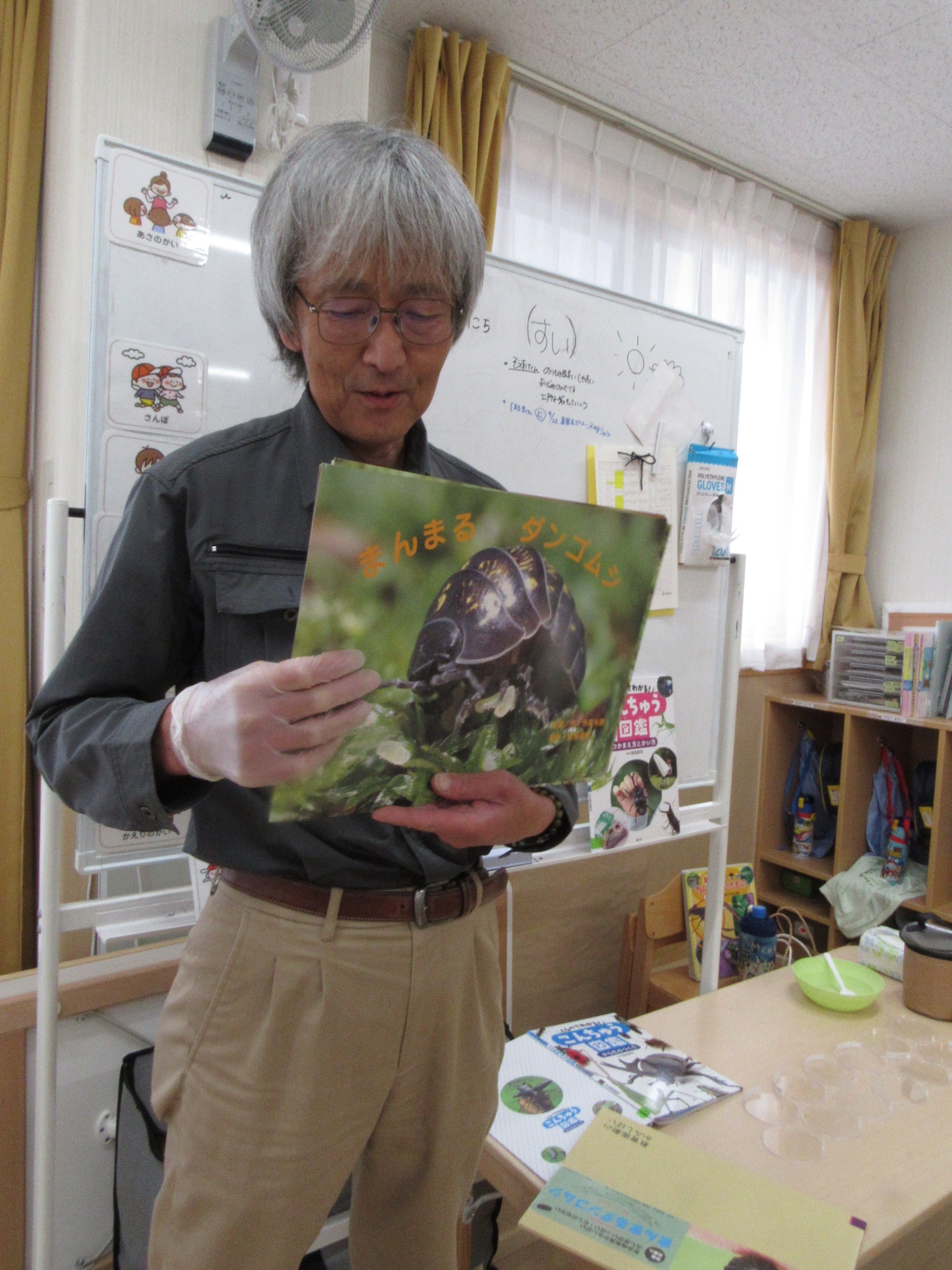

お部屋に戻って… 「だんごむし」の紙芝居を読んでます

今日は「ダンゴムシ」を連れてきた

ダンゴムシを虫メガネで見てみようというプログラム

まずは虫メガネの使い方 虫メガネは初めてかな?

自分の手や指を見てみよう 大きく見えるね

各テーブルにダンゴムシを入れたシャーレを配る 虫メガネで見ると…

みんな興味津々 うまく見えるかな?

意外と動くのが早い でも「ピント」がぴったり合えば超アップのダンゴムシ

こんなにじっくり見る事はあまりないよね

ダンゴムシのことは図鑑にもあるから見てみよう

今回の「たいけん」は…

・バスでドライブ

・虫メガネ

・身近な自然のダンゴムシ ダンゴムシも居た所に帰ります

皆の周りは自然がいっぱい、命がいっぱい いろんな自然を見つけてね

4月16日 すみれ組(4歳児)

すみれ組 4月16日 すみれ組になって初めてのたいけんひろば

とってもいい天気 今日はバスで仲田公園へ 明治時代、この一帯は絹糸の輸出に伴った国にとっても重要なクワとカイコの一大研究所だったのですね

この建物は「国登録有形文化財」だそうです 歴史を感じます

そしてこれから新たな歴史を作っていく子どもたち

地面に「何かあるよ」の声かけで…

何かの木の咲いた後の花芽がたくさん落ちている

こうなったらみんな動かないねえ 流れにはカルガモがいる

水場があれば必ず網を入れますさあ何が捕れるか…

小さいザリガニが捕れた

ザリガニとは…「アメリカザリガニ」です

これは「条件付き特定外来生物」に指定されている生き物

・捕ってもいい ・飼ってもいい ・どこかに逃がしちゃダメ

・誰かにあげてもいいけど売るのはダメ(業者さんの販売とか)

・捕ったその場で逃がすのはいいけど持ち帰ったら死ぬまで飼うこと

たくさんの落ち葉の下には… みんな大好きダンゴムシやワラジムシ

シャーレやケースに入れてよく見よう

この公園はイチョウの大木がたくさんあってギンナンがたくさん落ちている芽を出しているのもある

時間が経っているから大丈夫だけど落ちたばかりの時は匂いがすごかっただろう

ギンナンが好きな人にはうれしいけど

アリもみんなの人気者ですね シャーレの中はヤスデ ツチカメムシ 何かの幼虫

ヤスデは大きくても3㎝くらい ムカデみたいに噛んだりしない 手に取ると渦巻みたいに丸くなる

流れに網を入れるとヌマエビと小さなザリガニ小さいのがいるということは

大きな親がいるはずだ

みんなもやってみるけど 捕れないなあ

今回の「たいけん」は… カルガモ いろいろな花

ヌマエビ アメリカザリガニ アメンボ

アリ 何かの幼虫 蝶が3種 落ち葉の下のムシいろいろ

ギンナン イチョウの芽 テントウムシとその卵…